Ahasuerus at the End of the World by Adolf Hirémy-Hirschl (1888)

Digo civilização, pois se estamos vivos também o sentido de estarmos vivos deve compreender em qual lugar estamos para toda a história da humanidade.

Estevan de Negreiros Ketzer

Psicólogo Clínico (PUCRS). Doutor em letras (PUCRS). Email: [email protected]

Introdução

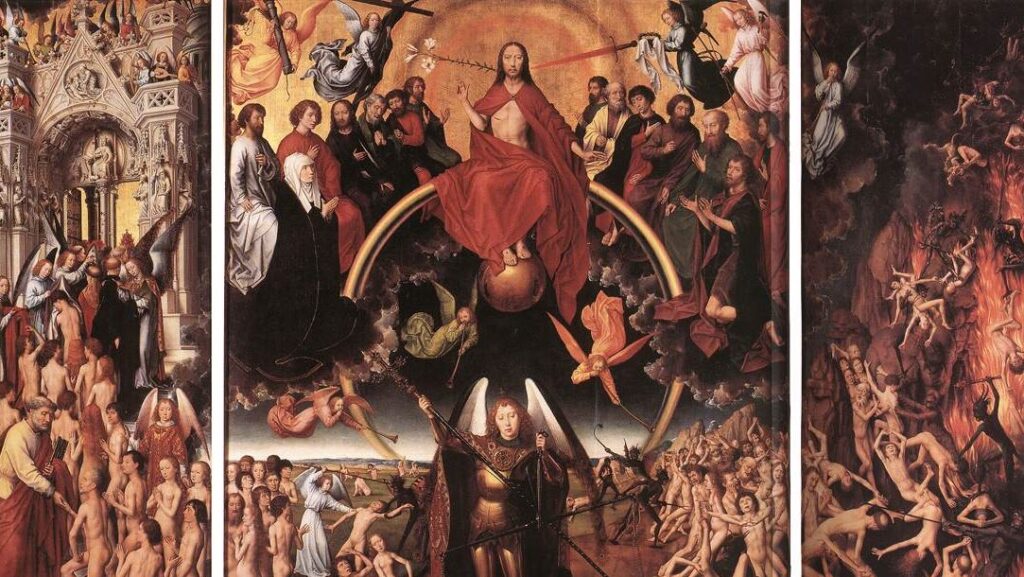

Cada leitura empreendida é uma forme de ler também a nós mesmos. A partir dessa afirmativa os antigos liam tanto o que vinha de antes de deles quanto de dentro de si. A leitura era, portanto, um gesto de devoção, mesmo de encontro com algo superior. A leitura era uma maneira contemplativa em direção à vida. Isso nos leva a um dos elementos mais incrustrados durante o tempo de vida relacionado a necessidade de morrer.

A morte no Ocidente ainda nos assusta. Contudo, como podemos observar a morte também como o final de uma etapa importante durante a vida? Essa meditação me interpela, pois não acho que morri apenas simbolicamente, como em mim situações reais de vida se desfizeram para um encontro inaudito ou mesmo um desencontro com as razões de se estar vido. A falta de clareza em alguns momentos, a pergunta assustadora: “por que essa situação me acomete dessa forma?” é uma grande interrogação. Ela me leva a examinar o quanto o ato de morrer é necessariamente uma transformação real em todo o plano de fazer da vida um local planejado, onde o encontro de fato pode ser vislumbrado de maneira simples. Sim, a necessidade de examinar a questão pela sua simplicidade é parte também do ato de morrer, pois é ali que nada mais das coisas materiais possui sua aparente estabilidade.

Esse breve trabalho parte da proposta realizada por Pierre Hadot (2014) sobre um exercício acerca desse exame. Não apenas em narrativas advindas da Filosofia Antiga vemos a morte sob essa lente, como também encontramos em autores modernos esse debate. Sendo assim, escolhemos três autores que debatem a morte como uma passagem em direção a outro horizonte de compreensão e o fazem de maneira magistral com seus lúcidos estilos de escrita. Franz Kafka com “O veredito”; Lev Tolstoi com “A Morte de Ivan Ilitch”; e Jorge Luis Borges com o conto “O Imortal”. Após as apresentações dos conteúdos trazidos por eles nós faremos uma breve discussão para elucidar algumas de nossas descobertas sobre a morte enquanto se está vivo.

- Morrer para ser um escritor

Muitos de nós somos pegos de surpresa com a vida. Afinal, os planos montados minuciosamente podem em algum momento mudar sem qualquer aviso. Um dia se é um mercador, no outro se decide viver da escrita. O primeiro conto publicado de Kafka, chamado “O Veredito”, de 1913, traz essa inquietude de planos, pois o protagonista, Georg, um jovem rapaz com dificuldades de se comunicar com seu pai sobre as dificuldades com uma empresa administrada na Rússia. Ele deve contar ao seu pai sobre seu noivado e sobre a necessidade de se afastar dos negócios de família. E nesse aspecto o conto começa a mostrar muitos problemas, pois o pai, um homem acamado e doente, começa a esbravejar com ímpeto contra o filho: “É por isso que você se fecha no seu escritório: ninguém deve incomodar, o chega está – ocupado – só para que possa escrever suas cartinhas mentirosas para a Rússia. Mas felizmente ninguém precisa ensinar o pai a ver o filho por dentro” (KAFKA, 1998, p. 20).

A situação é humilhante para Georg, cuja desautorização do pai é torna-se estarrecedora para quem lê: “ ‘Agora vai se inclinar para frente’, pensou Georg. ‘Se ele caísse e rebentasse!’ Essa palavra passou zunindo pela sua cabeça” (KAFKA, 1998, p. 22). Uma fantasia louca de que se o pai morresse naturalmente, Georg não sentiria essa vontade insana de mata-lo. Mas George se mantém a escutar a desenfreada de ofensas de seu pai. E como uma loucura coletivizada entre pai e filho, no desfiladeiro da ironia causado pelo flagelo da discussão, vemos:

“ – Ele sabe tudo mil vezes melhor! – gritou.

– Dez mil vezes! – disse Georg para ridicularizar o pai, mas já na sua boca as palavras ganharam uma tonalidade mortalmente séria” (KAFKA, 1998, p. 23).

Não, a crueldade não termina quando se quer. Ela tem seu próprio rumo, ensurdecedora, na parte louca entre a opressão e assimilação do que nunca pode ser si mesmo.

– Quanto tempo você levou para amadurecer? Sua mãe precisou morrer, não pode viver o dia da alegria, o amigo se arruinando na Rússia – três anos atrás ele já estava amarelo de jogar fora – e quanto a mim vocês está vendo como vão as coisas. É para isso que tem olhos!

– Então você ficou à minha espreita – bradou Georg

(…)

– Agora portanto você sabe o que existia além de você, até aqui sabia apenas de si mesmo! Na verdade você era uma criança inocente, mas mais verdadeiramente ainda você era uma pessoa diabólica! Por isso saiba agora: eu o condeno à morte por afogamento! (KAFKA, 1998, p. 24).

Esse ímpeto leva George ao frêmito retirar-se do quarto indo jogar-se na ponte e, por fim, a morrer afogado. A pergunta que eu faço é: quem morre ali? Se ao invés de sucumbir ao pai a morte seria mesmo uma libertação para o nascimento do escritor Franz Kafka em seu conto inaugural. Sua fala sem som, algo tão profundamente judaico em sua literatura, ressoa como o esboço da própria atitude. Kafka, afinal, sempre foi o mestre de movimentos quase imperceptíveis, instáveis, entre coisas reais e fantasiosas, de uma Europa tão decadente já às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Movimentos tão sutis a ponto de não entendermos direito para qual direção eles seguem.

2. O único sentido de viver

Para uma vida fútil e banal talvez o melhor remédio seja morrer. Não uma morte rápida e instantânea, mas tão lenta para que a agonia se torne a protagonista da história. É o que vemos em “A Morte de Ivan Ilitch”, novela de 1886, onde um homem novo, funcionário público, o qual vive sua vida sem grandes expectativas, como é esperado para uma pessoa da classe média russa. Uma vida tão banal como qualquer outra, exceto por um pequeno fator: uma dor nos rins que não passa. A dor vai aos poucos sendo cada vez pungente a ponto de Ivan ir perdendo a mobilidade do seu corpo. Aos quarenta anos vê sua vida se esvaindo por suas mãos como ao tentar segurar um punhado de areias.

“E esta conclusão impressionou Ivan Ilitch morbidamente, despertando nele um sentimento de grande comiseração por si mesmo e de profundo rancor contra aquele médico, tão indiferente a uma questão de tamanha importância” (TOLSTOI, 2006, p. 38).

O médico solicita um exame, fala pouco, mas a má educação de Ivan é premente. Como é curioso o egoísmo em certos momentos da vida. Essa necessidade de querer tudo para si, sem se importar com o resto. É por esta terapêutica da humildade que Ivan deverá passar.

Será possível que eu me tenha enfraquecido tanto mentalmente? – disse de si para consigo – Bobagem! É tudo tolice, não devo entregar-me à hipocondria e, tendo escolhido determinado médico, preciso seguir estritamente o seu tratamento. É assim que vou agir. Agora, está tudo acabado (TOLSTOI, 2006, p. 41)

Esse solilóquio de Ivan consigo mesmo apresenta aquele traço de desprezo pela sua condição, uma condição de dor que ele não aceita de maneira alguma. O protagonista percebe a dor agindo cada vez de maneira a enfraquece-lo cada vez mais. A dor lhe acompanha e com ela a vitalidade se esvai: “O caso não está no ceco, nem no rim, mas na vida e… na morte (…) Eu não existirei mais, o que existirá então? Não existirá nada” (TOLSTOI, 2006, p. 46-47). As digressões são acompanhadas de uma negação do fastio de sua vitalidade, pois é um contrassenso enorme a morte em idade tão jovem. Não faz qualquer sentido esse fato e isso também aumenta a indignação de Ivan.

Não se poderia dizer como foi que isso aconteceu no terceiro mês da doença de Ivan Ilitch, porque isto se deu passo a passo, imperceptivelmente, mas aconteceu que a mulher, a filha, o filho, os criados, os conhecidos, os médicos, e sobretudo ele mesmo, souberam que todo o interesse que ele apresentava para os demais consistia unicamente no seguinte: se não demoraria muito a desocupar finalmente o seu lugar, a livrar os vivos da opressão causada pela sua presença, e a livrar-se ele mesmo dos seus sofrimentos (TOLSTOI, 2006, p. 52).

Vemos então chegar o ajudante de copeiro Guerássim. Ele exerce uma figura muito diferente na história de Ivan, pois o ajuda a diminuir o seu sofrimento, não apenas limpando as coisas, como carregando Ivan e dando a ele mais conforto. Ivan Ilitch percebe o quanto fazia bem ter alguém que se doava para ajuda-lo, uma pessoa simples e bondosa, já que os outros ao seu lado não tinham paciência com ele. Ivan Ilitch quer esperança, mesmo sabendo que não há nada para ser feito em seu quadro clínico. Então, nas últimas páginas da seção XII da novela vemos os últimos instantes de Ivan. Ele sente o horror, mas também sente a necessidade de pedir por perdão. O seu gesto de perdoar o livra dos sofrimentos. Ele para de carregar a dor com a qual ele lutava e encontra uma luz. Sua alegria é fascinante pelas linhas de Tolstoi. Alegria de quem finalmente aprendeu a viver com a chegada da morte.

3. A terra dos que não sabem morrer

O escritor argentino Jorge Luis Borges escreveu em seu famoso conto “O Imortal”, publicado em 1949. Borges fala de um soldado romano em busca da cidade dos importais. O que ele encontra é são vestígios arruinados do que fora outrora uma cidade glamurosa. Tudo abandonado por séculos e séculos. Perdido no fluxo das eras. Uma figura vultuosa e surrealista, a qual torna bela a caminhada solitária do soldado. Talvez ele agora fosse o último homem a ver a última civilização.

“Esta Cidade” (pensei) “é tão horrível que sua mera existência e perduração, ainda que no centro de um deserto secreto, contamina o passado e o futuro e de certo modo compromete os astros. Enquanto perdurar, ninguém no mundo poderá ser corajoso ou feliz.” Não quero descrevê-la; um caos de palavras heterogêneas, um corpo de tigre ou de touro, em que pululassem monstruosamente, conjugados e odiando-se, dentes, órgãos e cabeças, podem (talvez) ser imagens aproximativas (BORGES, 2008, p. 15)

Até que um belo dia ele encontra um homem trajando andrajos velhos. Um homem troglodita, sem palavras, um ignorante que nem falar sabe. “A humildade e a miséria do troglodita me trouxeram à memória a imagem de Argos, o velho cão moribundo da Odisseia” (BORGES, 2008, p. 16). Um homem cão, algo tão horripilante de se ver quanto um mendigo a catar comida de dentro do lixo nas ruas de grandes metrópoles. A reflexão é profunda a partir do silêncio de Argos:

Pensei num mundo sem memória, sem tempo; considerei a possibilidade de uma linguagem que ignorasse os substantivos, uma linguagem de verbos impessoais ou de epítetos indeclináveis. Assim foram morrendo os dias e com os dias os anos, mas alguma coisa parecida à felicidade ocorreu uma manhã. Choveu, com poderosa lentidão (BORGES, 2008, p. 17)

A chuva quase como lúgubre estandarte de uma alegria inaudita. Ela mostra o quanto a alegria também se expressa em lágrimas. E o chamado alto por Argos veio dos lábios do soldado, num misto de cansaço e indiscernibilidade do labirinto em que entrara. O ser quase humano, quase cão, de um desatino inquieto resolve passar sua mensagem num esforço de oratória:

Então, com mansa surpresa, como se descobrisse, uma coisa perdida e esquecida há muito tempo, Argos balbuciou estas palavras: “Argos, cão de Ulisses”. E depois, também sem olhar para mim: “Este cão deitado no esterco”

Facilmente aceitamos a realidade, talvez por intuir que nada é real. Perguntei-lhe o que sabia da Odisseia. A prática do grego lhe era penosa; tive de repetir a pergunta.

“Muito pouco”, disse. “Menos que o mais pobre dos rapsodos. Já terão passado mil e cem anos desde que a inventei” (BORGES, 2009, p. 18).

Afinal, o que podem fazer aqueles que já são imortais? Esquecerem de tudo que aprenderam, mas no fundo nunca o podem fazê-lo de fato, pois são suas essências. Tenta esquecer parece ser a melhor opção… Ao menos um paliativo para os que não lidam com a finitude da vida. A incapacidade de morrer gera o problema do que fazer se essa morte não é possível.

Ser imortal é insignificante, exceto o homem, todas as criaturas o são, pois ignoram a morte; o divino, o terrível, o incompreensível, é se saber imortal (…) Doutrinada por um exército de séculos, a república de homens imortais atingira a perfeição da tolerância e quase do desdém. Sabia que num prazo infinito a todo homem acontecem todas as coisas. Por suas virtudes passadas ou futuras, todo o homem é credor de toda bondade, mas também de toda traição, por suas infâmias do passado ou do futuro (BORGES, 2009, p. 19).

E talvez aqui Borges seja aquele que coloca o futuro em uma equação de temor para outros autores. O olhar do futuro também revisa o passado. Exige do tempo uma compreensão muito maior, pois no futuro também estão os sonhos e aspirações de todos os seres humanos. No futuro nossos corações miram, como arautos da esperança vindoura, imolados em estátuas por terem tentado com suas vidas algo maior, porém, limitado pelo tempo. O tempo de Borges é imortal como o é a descoberta da tumba do Faraó Tutancâmon em 1922. Talvez ali de fato a imortalidade também apareça, como a leitura dos versos de Homero trouxeram Argos à vida.

Conclusão

Nós estamos preparados para morrer? Não sei se muitos que leram essas linhas aqui também estão vivos, plenos de um saber prático, contemplado até um lugar de exigência e esforço em que poderemos ver se já estivemos vivos ou não. Em nossos pensamentos, frutos de características únicas de nossas formas de viver, será que nos permitimos a reflexão sobre o lugar de nossa vida para o todo da civilização? Eu me pergunto antes de morrer.

Digo civilização, pois se estamos vivos também o sentido de estarmos vivos deve compreender em qual lugar estamos para toda a história da humanidade. Pelo menos assim pensa um filósofo despertado por uma exigência ética sobre seu curto espaço de existência no mundo. Se as ideias devem permanecer eternas, então levantar uma ideia sobre a finitude é no mínimo uma recriação de todo o tempo humano em cada um de nós. Esse papel é parte da interpelação a qual me conduzo a crer cada vez mais na reconstituição de toda a realidade por me adentrar em figuras metafísicas supremas. Elas me interpelam, me trazem para perto de mim, dos sentimentos e pensamentos que já são minha própria essência.

O horizonte das narrativas trazidas aqui também é um testemunho muito maior de uma apreciação sobre nossa origem. O pensamento sobre a morte pode trazer a vida com mais galhardia ao invés de temor. Ouso declarar aqui o próprio enfrentamento da morte com o adensamento da vida em uma aventura única com os requisitos da nossa alma. Só pode ser assim, porque também exigimos em alguma medida não nos definir pela matéria, mas pela augusta meditação das coisas espirituais. Elas sim são um bom exercício para nos levarem para nosso sonho verdadeiro como em “O Veredito” de Kafka. Ou mesmo a necessidade de nos libertar de uma vida acomodada como a de Ivan Ilitch. E não menos importante, apesar do benefício dos imortais, não levar séculos para se melhorar sem nunca chegar lá. Eis pequenas histórias e lembretes de nossos dias.

Referências:

BORGES, Jorge Luis. O Aleph. Tradução de Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Companhia das letras, 2008.

HADOT, Pierre. Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Tradução de Flávio F. Loque e Loraine Oliveira. São Paulo: É Realizações, 2014.

KAFKA, Franz. O veredito / Na colônia penal. Tradução de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das letras, 1998.

TOLSTOI, Lev. A Morte de Ivan Ilitch. Tradução de Boris Schnaiderman. São Paulo: Editora 34, 2006.

Estevan de Negreiros Ketzer é Psicólogo clínico (PUCRS). Mestre e Doutor em Letras (PUCRS). Pesquisador nos arquivos do IMEC na França, em 2015. Assessor da Uniritter para a implementação da disciplina de Escrita Criativa ao ano de 2016. Pesquisador do Núcleo de Estudos Judaicos (NEJ) da UFMG. Pós-doutorando em Letras (UFMG).

- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/author/estevan-ketzer/

- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/author/estevan-ketzer/

- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/author/estevan-ketzer/

- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/author/estevan-ketzer/