As burguesias ocidentais não fizeram senão imitar os modos inventados pelas velhas aristocracias feudais. Os “direitos do homem” são franquias e nada mais. Neles adquire sua manifestação mais abstrata e geral a sensibilidade jurídica da Idade Média, que nossa miopia nos apresenta como contrária à nossa. Os senhores dessas construções monstruosas que chamamos castelos educaram as massas galorromanas, celtiberas e toscanas para o liberalismo.

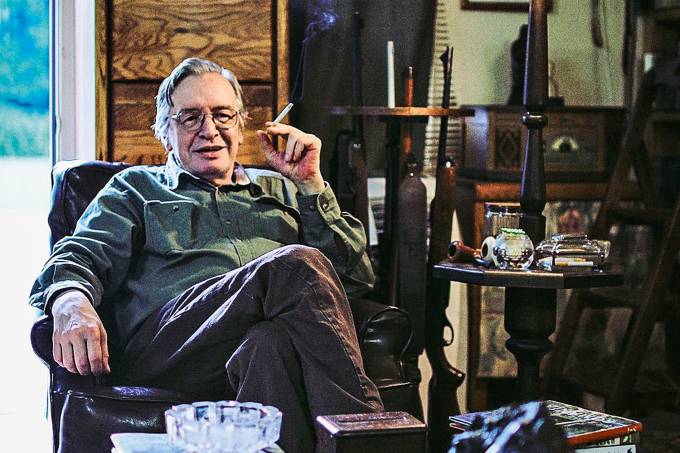

José Ortega y Gasset[1]

Tradução e revisão: Tiago Barreira[2]

V

IDEIAS DOS CASTELOS: LIBERALISMO E DEMOCRACIA

É uma experiência fértil esta que fazemos ao submeter a química da nossa alma ao reagente dos castelos. Sem o premeditar, termina por gerar um precipitado, que é a lei do espírito europeu.

Num primeiro momento, os castelos nos pareceram sintomas de uma vida completamente oposta à nossa. Fugimos deles e nos refugiamos nas democracias antigas, por serem mais afins com as nossas formas de existência pública — de direito e de Estado. Mas, ao tentar sentir-nos cidadãos à maneira de um ateniense ou de um quirite, descobrimos em nós uma estranha resistência. O Estado antigo se apodera inteiramente do homem, sem lhe deixar resto algum para seu uso particular. Nos repugna, por motivos que talvez estejam enraizados nas profundezas subterrâneas da nossa personalidade, essa dissolução total no corpo coletivo da Polis ou Civitas. Ao que parece, não somos tão puramente, tão somente cidadãos quanto o fogo oratório nos faz vociferar — nos comícios e nos artigos de fundo.

E então os castelos parecem nos revelar, além dos seus gestos teatrais, um tesouro de inspirações que coincidem exatamente com o mais profundo de nós mesmos. Suas torres foram erguidas para defender a pessoa contra o Estado. Senhores: viva a liberdade!

Mas, como há pouco havíamos gritado “viva a democracia!”, acabamos por nos confundir entre essas duas exaltações entusiásticas. Com efeito, essa confusão é a própria história da Europa nos últimos séculos. Liberalismo e democracia se confundem nas nossas cabeças e, muitas vezes, querendo uma coisa, gritamos a outra.

Por essa razão, convém de tempos em tempos refinar as duas noções, reduzindo cada uma ao seu sentido estrito. Pois, de fato, liberalismo e democracia são duas coisas que, a princípio, nada têm em comum e acabam por ser, enquanto tendências, de sentido antagônico.

Democracia e liberalismo são duas respostas a duas questões de direito político completamente distintas.

A democracia responde a esta pergunta: Quem deve exercer o Poder público? A resposta é: o exercício do Poder público corresponde à coletividade dos cidadãos.

Mas nessa pergunta não se fala de que extensão deve ter o Poder público. Trata-se apenas de determinar o sujeito a quem compete o mando. A democracia propõe que todos governemos; isto é, que todos intervenhamos soberanamente nos fatos sociais.

O liberalismo, ao contrário, responde a esta outra pergunta: Quem quer que exerça o Poder público, quais devem ser os limites desse poder? A resposta soa assim: o Poder público, seja exercido por um autocrata ou pelo povo, não pode ser absoluto, pois as pessoas possuem direitos prévios a todo tipo de ingerência do Estado. É, portanto, a tendência a limitar a intervenção do Poder público.

Dessa forma, aparece com suficiente clareza o caráter heterogêneo de ambos os princípios. Pode-se ser muito liberal e nada democrático, ou vice-versa, muito democrático e nada liberal.

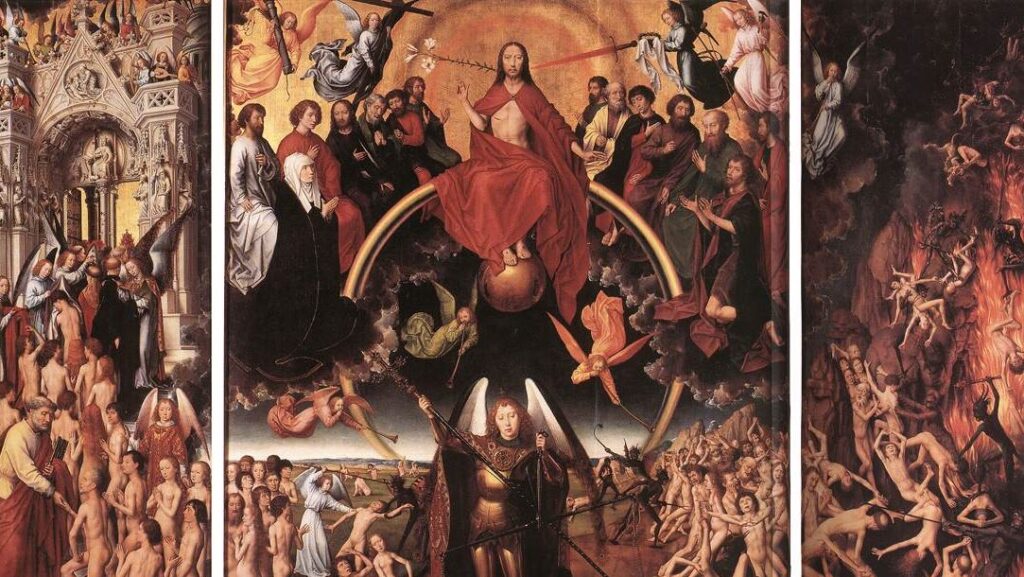

As antigas democracias eram poderes absolutos, mais absolutos do que os de qualquer monarca europeu da época chamada “absolutista”. Gregos e romanos desconheceram a inspiração do liberalismo. Mais ainda: a ideia de que o indivíduo limite o poder do Estado, de que fique, portanto, uma porção da pessoa fora da jurisdição pública, não poderia alojar-se dentro das mentes clássicas. É uma ideia germânica, o gênio que sobrepõe umas parcialidades a outras. Onde o germanismo não chegou, o liberalismo não floresceu. Assim, quando na Rússia se quis substituir o absolutismo czarista, impôs-se uma democracia não menos absolutista. O bolchevique é antiliberal.

O Poder público tende sempre e em toda parte a não reconhecer limite algum. É indiferente que se encontre em uma só mão ou nas de todos. Seria, portanto, o mais ingênuo erro acreditar que, pela força da democracia, escapamos ao absolutismo. Muito pelo contrário. Não há autocracia mais feroz do que a difusa e irresponsável do demos. Por isso, o verdadeiro liberal encara com desconfiança e cautela os seus próprios ardores democráticos e, por assim dizer, limita-se a si mesmo.

Diante do Poder público, da lei do Estado, o liberalismo significa um direito privado, um privilégio. A pessoa fica isenta, em maior ou menor grau, das intervenções a que a soberania tende sempre. Pois bem: esse princípio original do privilégio atribuído à pessoa não existiu na história até que alguns poucos nobres godos, francos e borgonheses o reivindicaram para si. É coisa secundária o fato de que o conteúdo de tais privilégios nos pareça hoje inaceitável. O importante, o decisivo, foi haver trazido ao planeta o princípio da liberdade, ou, como eles diziam com uma palavra de expressão mais exata, a franquia.

O progresso posterior reduziu-se a discutir, de um lado, quais devem ser as ações e matérias em que a pessoa deve permanecer franca (livre); e, de outro, quais indivíduos têm direito a ela. Nisso, como em tantas outras coisas, as burguesias ocidentais não fizeram senão imitar os modos inventados pelas velhas aristocracias feudais. Os “direitos do homem” são franquias e nada mais. Neles adquire sua manifestação mais abstrata e geral a sensibilidade jurídica da Idade Média, que nossa miopia nos apresenta como contrária à nossa. Os senhores dessas construções monstruosas que chamamos castelos educaram as massas galorromanas, celtiberas e toscanas para o liberalismo.

É curioso notar que, na França, sempre que alguém da parte eclesiástica e antiliberal faz história, insiste no ingrediente galorromano, que é o fator absolutista da nação francesa. Em contrapartida, o espírito liberal, ofuscado pelos preconceitos dos últimos tempos em relação à Idade Média, não se atreve a afirmar o ingrediente franco, embora secretamente se sinta atraído por ele. E, no entanto, a tradição de liberdade na França aparece melhor do que em qualquer outro lugar na série de obras escritas pelos aristocratas antes que a realeza impusesse privilégios análogos. Assim em Boulanvilliers, assim em Montlosier. (Recomendo, como resumo, a leitura de Les Lettres sur l’histoire de France, que Thierry antepõe às suas Narraciones merovingias. O autor não percebe a questão que aqui tocamos. Por isso mesmo, transparece com mais espontaneidade o sentido liberal do feudalismo, entendendo-se por feudalismo todo o processo que vai desde a invasão até o século XIV.)

Tenho a impressão de que as nossas ideias sobre a Idade Média vão mudar muito em breve. Ainda não se soube olhar os fatos com simplicidade e agudeza. Assim, os historiadores alemães, envergonhados de que os seus antepassados germânicos fossem tão pouco democráticos, obstinam-se em forçar as realidades para demonstrar que conheceram o direito público. Naturalmente que o conheceram. É algo demasiado essencial na convivência humana para que se possa passar por ele sem notá-lo. A questão está no predomínio do privado sobre o público, ou vice-versa. O germânico foi mais liberal do que democrático; o mediterrâneo, mais democrático do que liberal. A Revolução Inglesa é um claro exemplo de liberalismo. A Francesa, de democratismo. Cromwell quer limitar o poder do rei e do Parlamento. Robespierre quer que governem os clubes. Assim se explica que os droits de l’homme cheguem à Assembleia Constituinte da França por mediação dos Estados Unidos. Aos franceses — mediterrâneos — interessava mais a égalité.

[1] Ortega y Gasset, José. El Espectador. Seleção e prólogo de Gaspar Gómez de la Serna. Editorial Salvat. Colección Biblioteca Básica nº 4. Libro RTV. Madrid, 1969. Edição rústica, 188 páginas (18×13 cm).

[2] Este texto foi traduzido e apresentado aqui exclusivamente para fins de divulgação científica e educacional, com pleno reconhecimento dos direitos autorais do autor e da editora. Nenhum uso comercial é pretendido, e a reprodução visa promover o acesso ao pensamento filosófico e histórico de José Ortega y Gasset.

Tiago Barreira é doutorando em Filosofia pela Universidade Santiago de Compostela (USC), pós-graduado em Filosofia pela Faculdade de São Bento-RJ, graduado em Economia pela Fundação Getulio Vargas Rio (FGV-Rio), consultor e analista de dados. Escreve regularmente sobre tópicos relacionados a Economia, Filosofia e Cultura.

- Tiago Barreirahttps://agorap.org/author/tiagoc-barreira/

- Tiago Barreirahttps://agorap.org/author/tiagoc-barreira/

- Tiago Barreirahttps://agorap.org/author/tiagoc-barreira/

- Tiago Barreirahttps://agorap.org/author/tiagoc-barreira/