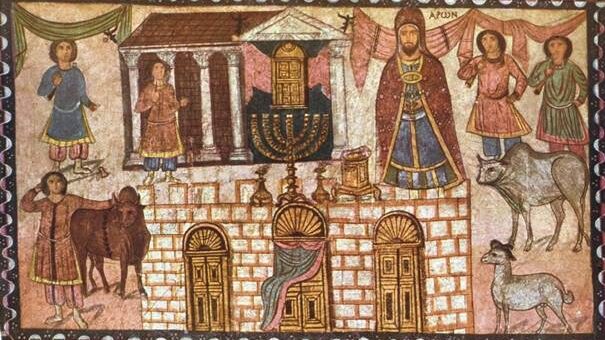

Mount Sinai’s Glory – The Ten Commandments and the Watchful Israelites, by Golda Koosh, 90×120 cm/ 35×47 cm, Acrylic on Canvas.

Mas o ensino em si não é cognoscível. É sempre algo que está no futuro, e aquele que o pede hoje em sua própria pergunta pode oferecer uma resposta parcial a ser dada a outra pessoa amanhã, e certamente permite que a maior parte da resposta seja dada ao próprio questionador.

Os Construtores: Sobre a Lei[1]

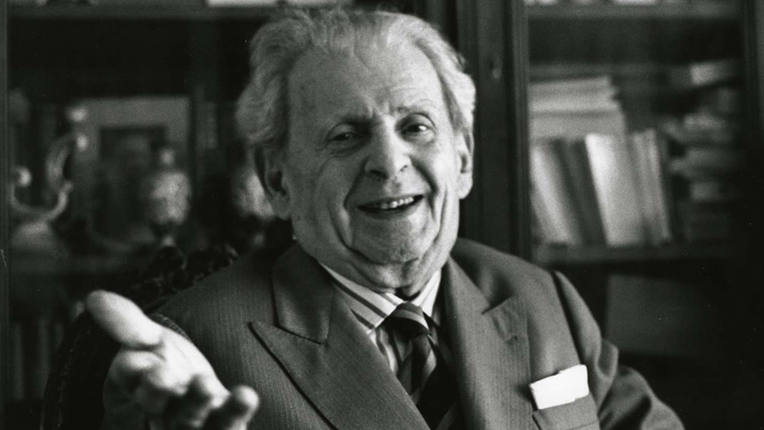

Franz Rosenzweig

Filósofa alemão. Professor na Casa de Aprendizado Judaico, em Frankfurt.

Tradução de Estevan de Negreiros Ketzer

Piscólogo clínico. Doutor em Letras (PUCRS).

E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos teus filhos! (Isaías, 54: 13). Não leia ‘banayikh’, teus filhos, mas ‘banayikh’, teus construtores.

Para Martin Buber

Caro amigo: ao ler suas palestras sobre o judaísmo[2], que abrangem uma década inteira e agora estão contidas em um pequeno volume, fico surpreso ao ver até que ponto você se tornou o orador representativo e o defensor de nossas gerações, a minha e a que virá depois de mim. Podemos ter esquecido disso às vezes, no calor da batalha para a qual seus pensamentos nos arrastaram ao ler suas palestras pela primeira vez; agora que as relemos com calma, e ainda não muito objetivamente, mas com, por assim dizer, entusiasmo autobiográfico, vemos claramente que foram as nossas próprias palavras às quais você foi o primeiro a dar expressão.

O prefácio mostra que você teve a mesma experiência: quando você coletou as oito palestras, foi tomado por sentimentos de retrospectiva autobiográfica; não no sentido de uma mera revisão histórica — pois nem você nem as palestras estão preparados. Mas no sentido de um exame do seu próprio passado à luz do presente e do futuro. Você sabe o quão intimamente ligado me sinto ao autor daquele prefácio. Quando o li pela primeira vez, há alguns meses, aceitei sua garantia de que o estado atual do seu conhecimento, a partir do qual você olhou para trás, para o caminho do passado, significou para você esclarecimento, não conversão. Agora, quando leio estas palavras novamente e reviso suas palestras mais uma vez, eu entendo como você, e somente você, pode dizer isso. Pois uma palavra não permanece na posse de quem a profere; aquele a quem ela é dirigida, aquele que a ouve ou a adquire por acaso — todos recebem uma parte dela; o destino da palavra, enquanto em sua posse, é mais fatídico do que o que seu orador original experimentou ao pronunciá-la pela primeira vez. E as palavras do prefácio devem transmitir conversão, e não apenas esclarecimento, para aqueles que leem ou ouvem as palestras. Para você, elas significavam apenas esclarecimento, pois você permaneceu o mesmo; mas suas palavras realmente passaram pela experiência de uma mudança no coração: elas foram transformadas.

Agora que suas palavras penetraram na clareza do discurso imediato; agora que você não precisa mais conjurar o Espírito, quando desejar chamar pelo nome Aquele que é Espírito, mas apenas na medida em que Ele “é” e que quer ser chamado da maneira como pode ser chamado — pois “como Seu nome, assim é Seu louvor” — você fala agora a outros ouvintes, mesmo que sejam os mesmos que o ouviram antes. Pois, para que suas novas palavras sejam compreendidas, outros acordes devem vibrar nas almas de seus ouvintes. E somente aquele que como você pode se comprometer com um relacionamento imediato com as coisas pode se tornar seu ouvinte. Novos ouvintes, no entanto, sempre implicam novas demandas; assim, o próprio professor é transformado pelo que ensina a seus alunos; ou, pelo menos, ele deve estar preparado para que suas palavras sejam transformadas, se não ele mesmo.

Você conhece o problema que me ocupa. Suas oito palestras o abordam repetidamente, e a oitava[3], finalmente, o coloca em primeiro plano. Nas palestras anteriores, o problema da lei e da prática judaicas é abordado apenas para fins de completude. Nas duas últimas, sentimos que ele ganhou urgência; se não para você, certamente para o seu público. Em última análise, ele se junta ao seu problema gêmeo, os ensinamentos judaicos; e a pergunta: “O que devemos fazer?” desperta em ambos um interesse muito real e imediato. Mas, embora o problema dos ensinamentos tenha passado por um desenvolvimento visível que colocou a questão totalmente amadurecida no momento preciso da resposta, a questão da Lei parece ser formulada, em 1919, de forma muito semelhante à de 1909. Devido ao contraste, ouso mais uma vez apresentar para revisão a antiga solução. E mesmo que aqui e agora você possa esclarecer o problema apenas em teoria, isso também será de valor. Aliás, o que eu mesmo tenho a dizer sobre isso não se baseia na experiência de ter alcançado o objetivo, mas estar a buscar e no caminho.

O desenvolvimento que, a meu ver, sua concepção dos ensinamentos sofreu se desdobra no que você chama de “judaísmo invisível”. Originalmente, isso é tratado como um conceito sólido; algo como profecia versus legalismo, ou hassidismo versus oposição rabínica. Em palestras subsequentes, no entanto — ou estou enganado? —, ele se assemelha a um intrincado sistema fluvial, no qual as águas acima do solo parecem acompanhar em todos os lugares as águas das profundezas subterrâneas. Mas na palestra final, à luz brilhante da questão que converte o problema em algo real, o quadro muda; os riachos visíveis e os subterrâneos não são mais distinguíveis um do outro, e se essas marés mais profundas serão alcançadas depende apenas da mão que mergulha para pegá-las. Pois você formulou os objetivos do nosso aprendizado judaico de tal forma que nada judaico pode ser excluído como estranho. As distinções entre “essencial” e “não essencial” que nos foram impostas ao longo do século XIX não mais se sustentam. Agora devemos aprender a reconhecer a essência oculta no “não essencial”; e a aceitar o “essencial” como o encaramos nas realidades da vida judaica, onde ele revela ter a mesma forma que o “não essencial”: na verdade, muitas vezes derivando sua forma deste último.

Aparentemente, então, o essencial e o não essencial se fundem tão completamente neste aprendizado que o recorrente “isso também!” dissolve todas aquelas diferenças internas que o liberalismo insistia em defender, e antes do liberalismo, os movimentos éticos e filosóficos dos séculos anteriores.

Mas agora você aponta para um novo princípio de seleção, através do qual o vasto assunto do aprendizado [Lernstoff] que você desenvolve pode novamente se tornar um ensinamento [Lehre], um princípio mais confiável do que qualquer um já tentou estabelecer. Você introduz o conceito de poder interior. Pois poder interior é o que você exige quando pede àquele que aprende que dedique todo o seu ser ao aprendizado, que se torne um elo na cadeia da tradição e, assim, se torne um escolhedor, não por sua vontade, mas por sua capacidade. Aceitamos como ensinamento o que nos penetra a partir do conhecimento acumulado ao longo dos séculos em suas aparentes e, acima de tudo, em suas reais contradições. Não sabemos de antemão o que é e o que não é ensinamento judaico; quando alguém tenta nos dizer, nos afastamos com descrença e raiva. Nós percebemos na história de Hillel e os pagãos[4], citada ad nauseam[5], a zombaria sorridente do sábio, e não é às suas primeiras palavras que aderimos, mas à sua palavra final: vá e aprenda.

Mas, dessa forma, o ensinamento deixa de ser algo que pode ser aprendido, algo “cognoscível” no sentido de que é um “algo” já existente, algum assunto definido. O assunto deve, de fato, ser aprendido e conhecido, e em um sentido muito mais amplo do que os representantes do “judaísmo de um pé só” ou aqueles da erudição e do conhecimento tradicionais jamais exigiram. Por enquanto, os “livros externos”[6], os livros além dos limites, e os “livros femininos” que eram considerados abaixo da dignidade daquela forma clássica de aprendizado, estão ambos incluídos no assunto a ser aprendido, incluídos como iguais. Mas tudo isso que pode e deve ser conhecido não é realmente conhecimento! Tudo isso que pode e deve ser ensinado não é ensino! O ensino começa onde o assunto deixa de ser assunto e se transforma em poder interior…

O caminho para o ensino passa pelo que é “cognoscível”; pelo menos esse é o caminho principal, o único caminho que se pode recomendar de boa-fé a todo questionador; de boa-fé e até mesmo na esperança bem fundada de que ele o encontrará o. Mas o ensino em si não é cognoscível. É sempre algo que está no futuro, e aquele que o pede hoje em sua própria pergunta pode oferecer uma resposta parcial a ser dada a outra pessoa amanhã, e certamente permite que a maior parte da resposta seja dada ao próprio questionador.

Séculos anteriores já haviam reduzido os ensinamentos a uma pobreza refinada, a alguns conceitos fundamentais; restou ao século XIX perseguir isso como um método consistente, com a maior seriedade. Você libertou o ensinamento dessa esfera circunscrita e, com isso, nos livrou do perigo iminente de fazer o nosso judaísmo espiritual depender da possibilidade ou não de sermos seguidores de Kant.

E por isso é ainda mais curioso que, depois de nos libertar e apontar o caminho para um novo ensinamento, sua resposta ao outro lado da questão, a questão referente à Lei: “O que devemos fazer?” — que sua resposta deixe esta Lei presa aos grilhões que lhe foram impostos — bem como aos ensinamentos — do século XIX. Pois é realmente a lei judaica com a qual você tenta se conformar e, sem sucesso, à qual você vira as costas apenas para dizer a si mesmo e a nós, que esperamos sua resposta, que nossa única tarefa deve ser tomar conhecimento da Lei com reverência — uma reverência que não pode fazer nenhuma diferença prática em nossas vidas ou em nossas pessoas? É realmente essa a lei judaica, a lei de milênios, estudada e vivida, analisada e recitada, a lei do cotidiano e do dia da morte, mesquinha e ainda assim sublime, sóbria e ainda assim tecida em lenda; uma lei que conhece tanto o fogo da vela do Sábado quanto o da fogueira do mártir? A lei que Akiva[7] plantou e cercou, e Aher[8] pisoteou, o berço de onde Spinoza veio, a escada pela qual o Baal Shem[9] ascendeu, a lei que sempre se eleva além de si mesma, que nunca pode ser alcançada — e, no entanto, sempre tem a possibilidade de se tornar vida judaica, de ser expressa em rostos judaicos? A Lei da qual você fala não é, antes, a Lei da ortodoxia ocidental do século passado?

Também aqui, certamente, o processo limitador de redução a fórmulas não foi iniciado no século XIX. Assim como as fórmulas nas quais o liberalismo dos reformadores queria incutir o espírito judaico podem ser rastreadas até um longo período de antecedentes, também se pode rastrear as razões que S. R. Hirsch[10] dá ao seu Yisrael Mensch [Homem de Israel] para guardar a Lei. Mas ninguém antes de Hirsch e seus seguidores jamais tentou seriamente construir a vida judaica sobre a base estreita dessas razões. Pois, algum judeu antes disso realmente pensava — sem que a pergunta lhe fosse feita — que estava guardando a Lei, e a Lei a ele, somente porque Deus a impôs a Israel no Sinai? Diante da pergunta, ele poderia ter pensado em tal resposta; e os filósofos a quem a pergunta foi feita, por serem supostamente pensadores “profissionais”, sempre gostaram de dar essa mesma resposta.

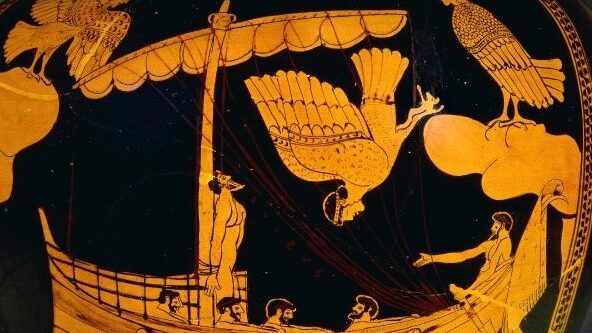

Desde Mendelssohn[11], todo o nosso povo se submeteu à tortura desse questionamento embaraçoso; o judaísmo de cada indivíduo se contorceu na ponta da agulha de um “por quê”. Certamente, já era hora de um arquiteto vir e converter essa fundação em um muro atrás do qual o povo, pressionado por perguntas, pudesse buscar abrigo. Mas para aqueles que vivem sem questionar, esta razão para guardar a Lei era apenas uma entre outras e provavelmente não a mais convincente. Sem dúvida, a Torá, tanto escrita quanto oral, foi dada a Moisés no Sinai, mas não foi criada antes da criação do mundo?[12] Escrita contra um fundo de fogo brilhante em letras de chama sombria? E o mundo não foi criado para o seu bem? E o filho de Adão não fundou a primeira Casa de Estudo para o ensino da Torá? E os patriarcas não guardaram a Lei por meio milênio antes do Sinai? E — quando finalmente foi dada no Sinai — não foi dada em todas as setenta línguas faladas no mundo? Ela contém 613 mandamentos, um número que, para começar, zomba de qualquer esforço para contar o que é incontável, mas um número que em si mesmo (mais os dois mandamentos ouvidos diretamente dos lábios do Todo-Poderoso) representa o valor numérico da palavra Torá e a soma dos dias do ano e das articulações do corpo do homem. Esses 613 mandamentos da Torá não incluíam tudo o que o escrutínio e a perspicácia de estudiosos posteriores, que “envergonham” o próprio Moisés, descobriram nas coroas e pontas das letras? E tudo o que o estudante diligente poderia esperar descobrir ali, em todos os tempos futuros? A Torá, que o próprio Deus aprende dia após dia!

E podemos realmente imaginar que Israel guardou esta Lei, esta Torá, apenas por causa do único “fato que excluía a possibilidade de ilusões”, que os seiscentos mil ouviram a voz de Deus no Sinai?[13] Este “fato” certamente desempenha um papel, mas não um papel maior do que tudo o que mencionamos antes, e tudo o que nossos ancestrais perceberam em cada “hoje” da Torá: que as almas de todas as gerações futuras estiveram no Sinai junto com aqueles seiscentos mil, e ouviram o que ouviram. Para uma consciência judaica que não questiona e não é questionada, tudo isso é tão importante quanto o “fato”, e esse “fato” não é mais importante do que essas outras considerações.

O “único”[14] da ortodoxia não deve nos afastar da Lei mais do que o “único” do liberalismo, uma vez que nos ensinaste a ver, poderia bloquear nosso caminho para o ensinamento. O judaísmo inclui esses “únicos”, mas não no sentido de “únicos”. O problema da Lei não pode ser resolvido pela mera afirmação ou negação da teoria pseudo-histórica de sua origem, ou da teoria pseudojurídica de seu poder de obrigar, teorias que a ortodoxia de Hirsch tornou a base de uma estrutura rígida e estreita, feia apesar de sua magnificência. Da mesma forma, o ensinamento não pode ser resolvido pela afirmação ou negação da teoria pseudológica da unidade de Deus, da teoria pseudoética do amor ao próximo, com a qual o liberalismo de Geiger[15] pintou a fachada do novo negócio ou prédio de apartamentos do judaísmo emancipado. Esses são motivos pseudo-históricos, pseudojurídicos, pseudológicos e pseudoéticos: pois um milagre não constitui história, um povo não é um fato jurídico, o martírio não é um problema aritmético e o amor não é social. Só podemos alcançar tanto os ensinamentos quanto a Lei se nos dermos conta de que ainda estamos na primeira volta do caminho e dermos cada passo nele nós mesmos. Mas o que é esse caminho para a Lei?

O que era, no caso dos ensinamentos? Era um caminho que conduzia por todo o reino do cognoscível, mas realmente através dele; um caminho que não se contentava em tocar algumas alturas que proporcionavam uma bela vista, mas seguia com dificuldade onde eras anteriores nem sequer consideravam valer a pena abrir um caminho e, ainda assim, não dava àquele que havia percorrido toda a sua extensão o direito de dizer que agora havia chegado à meta estipulada. Mesmo tal pessoa não poderia dizer mais do que ter percorrido todo o caminho, mas que mesmo para ela a meta estava um passo além — na ausência de caminhos. Então, por que chamá-lo de caminho — um caminho? Um caminho — qualquer caminho — leva à ausência de caminhos? Que vantagem tem aquele que percorreu o caminho sobre aquele que, desde o início arriscou o salto que, de qualquer forma, virá no final? Uma vantagem muito pequena, cuja maioria das pessoas não considera tão valiosa, porém, acreditamos, justifica o máximo esforço; pois somente esse desvio laborioso e sem objetivo pelo judaísmo cognoscível nos dá a certeza de que o salto final, daquilo que sabemos para aquilo que precisamos de saber a qualquer preço, o salto para os ensinamentos, leva aos ensinamentos judaicos.

Outras nações não sentem esse tipo de necessidade. Quando um membro de uma das nações ensina, ele está ensinando de dentro do seu povo e para o seu povo, mesmo que não tenha aprendido nada. Tudo o que ele ensina torna-se posse do seu povo. Pois as nações têm um rosto ainda em formação — cada uma o seu. Nenhuma delas sabe ao nascer exatamente o que é ser; seus rostos não são moldados enquanto ainda estão no colo da natureza.

Mas nosso povo, o único que não se originou do ventre da natureza que gera nações, mas — e isso é inédito! — foi gerada “uma nação do meio de outra nação” (Deuteronômio 4:34) — nosso povo teve um destino diferente decretado. Seu próprio nascimento tornou-se o grande momento de sua vida, seu mero ser já abrigava seu destino. Mesmo “antes de ser formado”, era “conhecido”, como Jeremias, seu profeta. E assim, somente aquele que se lembra dessa origem determinante pode pertencer a ele; enquanto aquele que não pode ou não quer mais pronunciar a nova palavra tem que dizê-la “em nome do orador original”, que se recusa a ser um elo na corrente de ouro, não pertence mais ao seu povo. E é por isso que este povo deve aprender o que é cognoscível como condição para aprender o que é desconhecido, para torná-lo seu.

Tudo isso vale também para a Lei, para o fazer. Exceto que o que é factível e mesmo o que não é factível, ainda assim, deve ser feito, não pode ser conhecido como conhecimento, mas só pode ser feito. Mas se, por enquanto, deixarmos de lado essa grave diferença, o quadro é o mesmo. Lá, o caminho conduzia por tudo o que é cognoscível; aqui, ele conduz por tudo o que é factível. E a esfera do “que pode ser feito” se estende muito além da esfera dos deveres assumidos pela ortodoxia. Assim como no ensino, a rígida diferença entre o essencial e o não essencial, como delineada pelo liberalismo, não deveria mais existir, assim também na esfera do que pode ser feito, a diferença entre o proibido e o permissível, como elaborada, não sem precedente, mas agora pela primeira vez com tanta consequência e eficiência pela ortodoxia da Europa Ocidental do século XIX, deve deixar de existir. A separação entre proibido e permitido instituiu uma esfera judaica na vida de cada um; tudo o que permanecesse fora dessa esfera, tudo o que fosse extra-judaico, era liberado ou, em termos legais, era tornado “permissível”[16]; tudo o que permanecesse dentro constituía a esfera judaica com seus mandamentos e proibições. O método de basear “permissões” no texto da lei permitia uma extensão do âmbito do permissível, desde que as normas válidas para a esfera interna fossem observadas; esse procedimento, reconhecido ao longo dos séculos como legítimo, só nos tempos modernos se tornou um sistema. Somente em períodos anteriores, em que a segurança da vida judaica estava em jogo, essa fronteira foi reconhecida e sua extensão temporária aceita como seu complemento necessário. Somente nos tempos modernos, quando a sobrevivência judaica era considerada perpetuamente em jogo, esse tratamento da lei recebeu um status permanente. O futuro não deve mais reconhecer essa fronteira, esse método, nem mesmo a distinção geral descrita acima, como na esfera da Lei, não deveria haver nada a priori “permissível”. Exatamente essas coisas, geralmente tornadas permissíveis pela ortodoxia, devem receber uma forma judaica. Fora da esfera judaica está o domínio que deve ser formado pelo “costume”, ou seja, por um princípio positivo, em vez de apenas o conceito negativo de “permissível”. Onde o judaísmo estava vivo, isso sempre foi verdade; mas, enquanto anteriormente esse fato era tratado com crítica ou com leve ironia, no futuro terá de ser tratado com seriedade. Nenhuma esfera da vida deve ser abandonada. Para dar um exemplo para cada uma das duas possibilidades que tenho em mente: para aqueles que comem pratos judaicos, todos os costumes tradicionais do cardápio, transmitidos de mãe para filha, devem ser tão insubstituíveis quanto a separação entre carne e leite; e aquele que se abstém de abrir uma carta comercial no Shabat não deve lê-la, mesmo que outra pessoa a tenha aberto para ele. Em todos os lugares, o costume e a intenção original da lei devem ter o mesmo grau de inviolabilidade que a própria lei.

Mesmo o que está dentro dessa esfera de demarcações, dentro daquele reino interior do Judaísmo, será influenciado pelo fato de que não está mais separado do reino do meramente “permitido”. Em contraste com o “permitido”, era essencialmente uma esfera dominada pelo termo “proibido”. Até mesmo o mandamento positivo havia, de alguma forma, recebido um caráter negativo. O termo hebraico clássico para cumprir o dever, uma expressão que pode ser traduzida como “cumprir a obrigação”, tinha uma implicação fatal, a qual não poderia ter aonde deixar a esfera de uma obrigação significava entrar na esfera de outra — uma implicação que, no entanto, teve de adotar quando toda a esfera do dever judaico residia no domínio de um “permitido” judaicamente informe. Como na esfera do ensino onde, depois que o não essencial se torna essencial, o próprio essencial recebe algumas das características do não essencial; Assim, na esfera da Lei, depois que os costumes se revestirem da dignidade da lei, a lei compartilhará o caráter positivo do costume. Não o negativo, mas o positivo, será dominante na Lei. Até mesmo as proibições podem agora revelar seu caráter positivo. Abstenha-se de trabalhar no Shabat por causa do mandamento positivo sobre o descanso; ao se abster de comer alimentos proibidos, experimenta-se a alegria de poder ser judeu mesmo nos aspectos cotidianos e geralmente humanos da própria existência material. Até mesmo um ato de abstenção se torna um ato positivo.

Assim, a linha de demarcação é rompida: os dois mundos, o do judaicamente proibido e o do extra-judaico “permitido”, fluem um para o outro. O arranjo paralelo de atos judaicos e extra-judaicos desaparece; em ambas as esferas encontramos uma liberdade naturalmente desenvolvida. A esfera da atividade possível, do realizável, tornou-se uma. Aqui está contida a forma que (mesmo em suas injunções) permite uma experiência de liberdade. Mas a liberdade, nesta esfera, mesmo quando parece lúdica e despreocupada, deve levar à forma e a um “Tu deves”! Nesta esfera unida do realizável reside, por exemplo, a exclusão legal da mulher da congregação religiosa; mas também nela reside, com igual força, sua posição dominante no lar, dada a ela por costume secular e reconhecida pelo marido na noite de sexta-feira no canto bíblico da Mulher de Valor![17] Nesta esfera reside a proibição de imagens, novamente não realizada de acordo com o que está sendo arrancado, mas de acordo com o que está sendo plantado e cuidado: o senso da incomparabilidade do Um, e não menos a infinita e infinitamente multifacetada vestimenta de melodias que o curso dos séculos teceu em torno do Invisível e Seu serviço. Nela reside o rígido isolamento das nações, cuja Lei impõe aos mínimos detalhes da vida cotidiana, porém, mais uma vez, não se concretiza na forma de isolamento externo, embora seja sim na de uma união interna; e, no entanto, a lei histórica da assimilação também reside nela, sem que nenhuma, entre as nações, esteja sujeita a ela de forma tão ativa e passiva quanto o povo messiânico. Ambos os aspectos nos impõem igual responsabilidade, restringindo nossas energias, liberando novas energias. O campo de ação é um só.

E, mais uma vez, temos de perceber o quanto, com essa unificação e ampliação do judaicamente factível, nada foi realmente feito. Tudo o que pode e deve ser feito ainda não é ação, tudo o que pode e deve ser ordenado ainda não é mandamento. A Lei [Gesetz] deve novamente se tornar mandamento [Gebot], que busca ser transformada em ação no exato momento em que é ouvido. Deve recuperar aquela realidade viva [Heutigkeit] na qual todos os grandes períodos judaicos sentiram a garantia de sua eternidade. Como o ensino, deve começar conscientemente onde seu conteúdo deixa de ser conteúdo e se torna força interior, nossa própria força interior. Força interior que, por sua vez, é adicionada à substância da lei. Pois mesmo que alguém desejasse fazer “tudo” o que fosse possível, ainda assim não cumpriria a Lei — ele não a cumpriria de uma forma pela qual a lei se tornasse mandamento; um mandamento que ele deve cumprir, simplesmente porque não pode permitir sua permanência sem cumprimento, como foi expresso na famosa parábola de Akiva dos peixes[18]. Portanto, o que conta aqui também não é a nossa vontade, mas a nossa capacidade de agir. Aqui também o decisivo é a seleção que a nossa capacidade — sem levar em conta a nossa vontade — faz a partir da riqueza das ações possíveis. Como essa seleção não depende da vontade, mas da nossa capacidade, ela é muito pessoal; pois, enquanto uma lei geral pode se dirigir à vontade com suas exigências, a capacidade carrega em si a sua própria lei; existe apenas a minha, a sua, a capacidade dele e, construída sobre elas, a nossa; não a de todos. Portanto, se muito é feito, ou pouco, ou talvez nada, é irrelevante diante da única e inevitável demanda; a qual tudo o que está sendo feito virá desse poder interior. Assim como o conhecimento de tudo o que é cognoscível ainda não é sabedoria, a realização de tudo o que é factível ainda não é ação. A ação é criada na fronteira do meramente factível, onde a voz do mandamento faz a centelha saltar do “eu devo” para o “eu posso”. A Lei é construída sobre tais mandamentos, e somente sobre eles.

O crescimento da Lei é, portanto, confiado mais uma vez ao nosso amoroso cuidado. Ninguém deveria ter permissão para nos dizer o que pertence às suas esferas, assim como ninguém tinha permissão para nos dizer o que pertence à esfera do ensinamento. Não deveríamos nem mesmo desejar saber isso de antemão, mesmo que pudéssemos. Nem nosso desejo nem nosso conhecimento deveriam antecipar essa escolha. Podemos conhecer de antemão a esfera do factível; podemos desejar de antemão que nossa ação encontre seu lugar dentro dessa esfera; mas se ela realmente o encontrará lá não depende de nosso conhecimento ou desejo, por mais que lhes atribuamos direção e localização nessa esfera. Não há outra garantia de que nossa ação seja judaica, seja ela encontrada dentro ou além dos limites do factível. Neste último caso, os limites serão estendidos por eles. Em ambos os casos, porém, será a lei viva de hoje, bem como A Lei. Pois era isso que sentíamos que faltava na lei apresentada a nós por seus novos observadores: que a lei antiga não era ao mesmo tempo a nova. Essa falta de atualidade, de realidade viva, foi reconhecida quando a linha de demarcação que mencionei tornou a vida de hoje “permissível”. Desse modo, a lei teve sua atualidade negada. As palavras ousadas de Moisés, dirigidas à geração que não havia vivenciado o evento do Monte Sinai (Deuteronômio 5:3), “O Senhor não fez esta aliança com nossos pais, mas conosco, sim, nós, que hoje estamos aqui vivos” — essas palavras (cujo paradoxo foi profundamente sentido pelos antigos comentaristas) caíram no esquecimento. Cabe a nós aceitar o desafio dessa ousadia. A linha interna de demarcação tornou-se indistinta, e deve haver uma externa, pois nem toda ação que não encontra seu lugar na lei que conhecemos amplia seus limites, assim como nem todo pedaço do nosso conhecimento se torna parte do ensinamento. Mas não podemos saber se isso não acontecerá afinal. Não conhecemos os limites e não sabemos até onde as estacas da tenda da Torá podem ser estendidas, nem qual de nossas ações está destinada a realizar tal alargamento. Podemos ter certeza de que elas estão sendo estendidas através de nós; pois poderia algo ser permitido permanecer do lado de fora permanentemente? Se tal fosse possível, o limite assumiria um caráter que não deveria ter; tão rígido e tão fixo quanto a distinção entre o proibido e o permissível, a qual havia sido descartada. De repente, teria se transformado novamente em um limite interno, e nossas ações teriam sido privadas de uma herança muito nobre: a qual, nas palavras do Talmude, apenas precisamos de ser filhos para nos tornarmos construtores.

Mas essa palavra talmúdica com a qual concluímos cada reunião de estudo não nos coloca a questão mais difícil? Sim, para nós, especialmente para nós. Pois, se não formos ainda filhos, podemos nos tornar filhos novamente? Não é esta a diferença mais pronunciada entre o ensino e a lei: que podemos muito bem retornar ao primeiro, pois é apenas o retorno da consciência, apenas a contemplação de si mesmo, mas não podemos retornar ao último, pois isso não pode ser feito apenas na consciência, mas deve ser realizado na ação, e a ação não suporta um retorno, deve sempre seguir em frente; se olhar para trás, não experimentará aprofundamento, como no caso do conhecimento, mas se tornará um entusiasmo romântico ou, para expressá-lo de forma menos cortês, uma mentira. Seria até a mais perigosa de todas as mentiras — uma mentira de fato! Um erro dito pode ser facilmente reparado: você pode retirá-lo; mas não pode retirá-lo de um ato. Não desejo fazer com que esta questão pareça menos séria; ela está por trás de tudo o que disse até agora. Não acredito na inocuidade de um retorno no caso da consciência. Uma pestilência mental como o romantismo não é abolida destruindo seu terreno fértil. Uma mentira dita é tão pouco revogável quanto uma mentira feita. O caminho do pensamento pode voltar atrás tão pouco quanto o caminho do ato. O pensamento também deve seguir a lei do progresso. Na vida do espírito, é uma exceção se for capaz de olhar para trás sem dano, no momento em que pode até ser saudável para ele fazê-lo. A contemplação de si mesmo pode levar ao suicídio intelectual. Quando o retorno é saudável e quando ele é perigoso?

A vida do espírito segue seu curso constante e, nesse processo, descarrega matéria morta; somente a esse preço, o rejuvenescimento lhe é concedido; todo nascimento implica uma morte. Essa matéria morta pode ser carregada pela corrente por um longo tempo; somente por acidente pode ser arrastada para as margens. Ora, como nem todas as ondas da corrente do espírito se movem com a mesma velocidade — pois algumas estão bem à frente, enquanto outras estão atrás — é do interesse de todos que aqueles adiantados parem de tempos em tempos e, olhando para trás, esperem pelos que ficaram para trás. O mesmo se aplica à autocontemplação do indivíduo e do grupo cultural. O perigo de olhar para trás, no entanto, é que, embora esperemos por ambos, não conseguimos distinguir entre os resíduos mortos na corrente e aqueles cuja velocidade mais lenta se deve à proximidade da fonte. Consequentemente, essa massa morta, considerada viva, provoca a estagnação da corrente. Portanto, é de suma importância para o espírito — tanto na vita contemplativa quanto na vita activa — se ele tem o instinto sereno de distinguir entre as massas mortas e as vivas. O rejuvenescimento artificial de “instituições políticas” obsoletas não é mais perigoso do que o rejuvenescimento de uma fé morta. Um exemplo do primeiro são os sonhos de uma noite de verão de Frederico Guilherme IV a respeito dos Estados alemães, em comparação com a reconstituição, na Europa do século XIX, do Tribunal de Assis[19], tal como havia sido preservado na Inglaterra. Um exemplo deste último são as tentativas, em nossos dias, de recriar nos círculos nacionalistas alemães uma crença em Woden[20], em comparação com o renascimento do mundo dos contos de fadas e lendas populares no século XIX.

Assim, o perigo para o conhecimento não é menor do que para a ação; mas as perspectivas também são as mesmas. Elas residem no que acabei de chamar de instinto para a diferença entre a vida e a morte. Este instinto pode errar, mas seus erros raramente são fatais para as nações do mundo, porque em sua história, voltar atrás dificilmente tem importância vital. Com o nosso povo, as coisas são diferentes. Pois nossa vida não segue um curso constante como a deles. Nossa independência da história ou, para dizer de forma positiva, nossa eternidade, confere simultaneidade a todos os momentos de nossa história. Voltar atrás, recapturar o que ficou pelo caminho, é aqui uma necessidade permanente e vital. Nós devemos, pois, ser capazes de viver em nossa eternidade. O muro protetor dos instintos, suficiente para as nações do mundo, as quais estão ameaçadas apenas ocasionalmente, não basta para nós. Precisamos de salvaguardas mais fortes do que nossos instintos. Essas salvaguardas derivam do que descobrimos antes ser em última análise decisiva: a medida de nossa capacidade de agir. Recorrer a tal tribunal de apelação não é leviandade; é extremamente sério ao reinterpretar a livre aceitação da palavra de Deus por Israel “sob” o Monte Sinai em uma aceitação forçada, compelida por — Deus. “Ele ergueu a montanha como uma cesta, até que eles aceitassem”, dizem os Sábios[21]. Podemos fazer o que estiver ao nosso alcance para remover obstáculos; podemos e devemos libertar nossa capacidade e poder de agir. Mas a última escolha não está dentro da nossa vontade; ela é confiada à nossa capacidade.

É verdade o quanto capacidade significa: não ser capaz de fazer o contrário — ser obrigado a agir. No nosso caso, não cabe a um instinto, escolhendo por tentativa e erro, lutar contra os perigos de um retorno: todo o nosso ser está envolvido nisso. Pois é isso que significa o apelo à capacidade. Assim como todo o nosso ser está a todo momento diante da tarefa de retornar ao lar, não apenas certas camadas e domínios do ser, como acontece com as outras nações; assim também a aceitação da tarefa deve ser feita por todo o nosso ser, não apenas certos momentos da história, como acontece com as nações do mundo. Uma decisão baseada na capacidade não pode errar, pois não é escolher, mas ouvir e, portanto, apenas aceitar. Por essa razão, ninguém pode repreender outra pessoa, embora possa e deva ensiná-la; porque só eu sei o que posso fazer; só meu próprio ouvido pode ouvir a voz do meu próprio ser, com a qual tenho de contar. E talvez a incapacidade de outra pessoa contribua mais para a edificação tanto do ensino quanto da lei do que minha própria capacidade. Sabemos apenas que todos temos habilidades potenciais para agir. Pois o que pode ser uma tarefa árdua para as outras nações, isto é, retroceder na correnteza da vida — porque se consideram unidas pelo tempo e pelo espaço e somente em dias festivos e em horas de destino se sentem membros de uma cadeia de gerações — esta é a própria base da nossa vida comunitária e individual: o sentimento de sermos filhos dos nossos pais, os ancestrais dos nossos netos. Portanto, podemos, com razão, esperar nos encontrar novamente, em algum momento, de alguma forma, em cada palavra e ação dos nossos pais; e também o quanto nossas próprias palavras e ações tenham algum significado para os nossos netos. Pois somos, como diz a Escritura, “filhos”; nós somos, como a tradição a lê, “construtores”.

Eu disse o que queria dizer. Disse-o a você? Certamente que sim, na medida cujas minhas palavras se referem à sua palestra, e na medida em que essa palestra me induziu a expressar coisas que eu, de outra forma, só teria expressado após uma vida completa de experiência. Eu não conseguia acreditar que você, o qual nos mostrou novamente o único caminho para a Torá, fosse incapaz de ver aquilo a nos mover também hoje pelo outro caminho. Eu não poderia fazer mais do que mostrar-lhe o quanto nós vivenciamos. Portanto, posso muito bem esperar o aceite de minhas palavras por você de olhos abertos, pois elas são mais dirigidas aos seus olhos do que aos seus ouvidos.

Algo mais me pesa. Eu não falei apenas por mim; isso teria sido arrogante, e não condizente com o que eu tinha a dizer. Mas não posso dizer-lhe os nomes do “Nós” de cujas bocas falei. Não são poucas as pessoas as quais conheço aqui incluídas, e possivelmente mais delas eu não conheço. Mas dificilmente alguma delas concordaria com tudo dito por mim até aqui. Entretanto, falo por eles também. Pois minhas palavras abrem um diálogo o qual espero seja mantido com ações e com a conduta da vida em vez de palavras. E espero que esse diálogo não se estabeleça mais entre aqueles incluídos no “Nós”. Então, minhas palavras, as quais apenas inauguraram o diálogo, podem muito bem se extinguir nas deles. A primeira palavra foi dita apenas em prol da última. E este “Nós” prematuro silenciará, em algum momento, na última.

Tradução a partir do original em inglês baseada na versão: ROSENZWEIG, Franz. The Bilders: Concerning the Law. In: GLATZER, Nahum N. (ed.). On Jewish Learning. New York: Schocken Books, 1955, pp. 72-94.

[1] A edição original em alemão foi publicada em Berlim pela Philo Verlag und Buchandling, em 1925. O texto é na verdade uma carta endereçada a Martin Buber publicada como uma comentários às conferências de Buber de 1923. As notas que não possuem indicação de minha autoria [N. do T.] são de responsabilidade do editor americano, Nahum Norbert Glatzer [N. do T.].

[2] Buber, Reden Über des Judentum, (“Palestras sobre Judaísmo”), Frankfurt 1923.

[3] Herut: uma palestra sobre juventude e religião.

[4] Um pagão pediu a Hillel (século I) que lhe explicasse toda a Torá enquanto ele estava de pé sobre um pé só. Hillel respondeu: “Não faça ao seu próximo o que não gostaria que ele fizesse a você; esta é toda a Torá; o resto é comentário; vá e aprenda.”

[5] Expressão do latim, significa “até a exaustão” [N. do T.].

[6] Originalmente pertencente aos Apócrifos, que não deveriam ser lidos por um judeu.

[7] Mestre talmúdico; século II.

[8] Um herege; contemporâneo do Rabino Akiba.

[9] Fundador do hassidismo; século XVIII.

[10] Samson Raphael Hirsch (1808-1888), fundador da neoortodoxia na Alemanha.

[11] Moisés Mendelssohn (1729-1786), filósofo judeu-alemão responsável pelo movimento da haskalá (iluminação) judaica moderna [N. do T.].

[12] Aqui e nas passagens seguintes, Rosenzweig se refere a conceitos da tradição judaica contidos no Talmud e no Midrash.

[13] Um conceito de filósofos judeus medievais.

[14] Rosenzweig vê a ideia do “único” como um fato visível aos olhos de todos os judeus [N. do T.].

[15] Abraham Geiger (1810-1874), líder do liberalismo religioso judaico na Alemanha.

[16] “Permissível” é usado aqui por Rosenzweig para abranger aquilo que é excluído da esfera moldada pela lei judaica.

[17] Provérbios 31:10-31.

[18] Talmud, Berachot 61b [N. do T.].

[19] O Tribunal de Assis (Court d’Assises) é um tribunal penal e de apelação para crimes graves instituído na França e abolido em setembro de 1981 [N. do T.].

[20] Também conhecido como Odin. Ele é uma divindade dos tempos anteriores à chegada do cristianismo tanto na Alemanha quanto nos países nórdicos, profundamente ligada à criação dos outros deuses do panteão germânico [N. do T.].

[21] Talmud, Shabat 88a.

Estevan de Negreiros Ketzer é Psicólogo clínico (PUCRS). Mestre e Doutor em Letras (PUCRS). Pesquisador nos arquivos do IMEC na França, em 2015. Assessor da Uniritter para a implementação da disciplina de Escrita Criativa ao ano de 2016. Pesquisador do Núcleo de Estudos Judaicos (NEJ) da UFMG. Pós-doutorando em Letras (UFMG).

- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/

- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/

- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/

- Estevan Ketzerhttps://agorap.org/membros/estevan-ketzer/